Las

pantallas de los teléfonos móviles, de las tablets y ordenadores, las

muchas horas que pasamos absortos en ellas, ¿son perjudiciales? ¿Es dañino

dejar que nuestros hijos pasen las horas enfrascados en información, entretenimiento o

contacto a través de una pantalla retroiluminada con la denominada luz azul?

Todo,

absolutamente todo lo que existe es dañino según su medida. La idoneidad de

cualquier exposición a cualquier materia o energía depende de la cantidad.

Podemos morir por beber demasiada agua, por socarrarnos expuestos al sol abrasador

o por hiperventilar con demasiado oxígeno. Nada es inocuo si se trasvasan los

límites de lo razonable, de lo que la naturaleza y la adaptación establecen

como saludable. Por lo tanto, para contestar a la pregunta anterior conviene

saber cuáles son los límites a partir de los cuales la exposición a la luz azul

de la pantalla resulta perjudicial.

Hay

cosas que resultan dañinas incluso en pequeñas dosis. Fumar tabaco es objetivamente

malo para la salud desde la primera calada, y el alcohol es perjudicial. Por

supuesto, fumar o beber en grandes cantidades agrava el problema, pero no hay

un nivel mínimo en el que estos hábitos sean saludables o totalmente inocuos.

Es mejor no fumar nada, y punto. Así de claro.

Tomar

el sol, sin embargo, si bien tiene un límite a partir del cual la radiación UVA

es dañina para la piel, en condiciones idóneas es una práctica muy saludable,

porque nos permite asimilar la vitamina D y mejora – significativamente - el

estado de ánimo. También el agua omnipresente, en la cantidad correcta, nos

aporta salud y bienestar, pero en exceso puede alterar el equilibrio

electrolítico y resultar mortal.

Todo

veneno guarda el secreto de su ponzoña en la dosis. O, mejor dicho; es la dosis

la que hace al veneno.

La

luz azul de las pantallas ¿es siempre perjudicial? ¿Hay unos niveles en los que

resulta aceptable?

Los

defensores de su peligrosidad afirman que la fuerte exposición a la luz azul de

las pantallas daña la retina, puede provocar miopía o una degeneración macular que

desemboca en una ceguera irreversible. La luz azul, dicen, es siempre mala y

debemos frenarla con filtros.

Creo

que no es cierto.

Me

explico: la luz azul es, en esencia, luz. Nada más. Uno más de los varios niveles

de luz visible e invisible que recibimos a diario. La luz del sol nos aporta

una cantidad de luz azul varios cientos de veces más potente de la que nos

llega desde una pantalla. Nacemos y vivimos en un entorno saturado de luz azul,

y la evolución ha diseñado un órgano, el ojo, que procesa ese tipo de radiación

sin que suponga un problema en absoluto.

Habrán

leído que unos investigadores expusieron células fotorreceptoras del interior

del ojo a una fuente de luz azul, y observaron que causaba daños. Pero resulta

que nuestra retina no se ve afectada por este problema, porque la luz azul no

penetra hasta el interior. Es así de simple.

Si

me lo permiten, haré un razonamiento lógico: soy un animal terrestre, resultado

de una evolución de millones de años. Mi especie vive en la superficie de un

planeta azul, expuestos a la luz del sol. No vivimos bajo tierra ni en la

penumbra de las profundidades marinas. La especie de mamíferos a la que

pertenezco es diurna; no solemos vivir de noche ni tampoco nos refugiamos en la

penumbra durante el día. Todo lo hacemos a plena luz del sol. Es para lo que

estamos diseñados. La luz es nuestra aliada.

Y

créanme: la naturaleza comete muy pocos errores. Porque se pagan muy caros.

Pero,

¿acaso digo que estar frente a una pantalla es inocuo? No; nada lo es. Como

dijimos, todo depende de la dosis. O de la oportunidad.

Si

pasamos demasiadas horas frente a una pantalla el ojo se reseca y la vista se

cansa, porque parpadeamos menos y focalizamos nuestra mirada a una distancia demasiado

corta. Esta falta de ejercicio visual, este obligar a que los músculos oculares

sostengan un enfoque excesivamente próximo, especialmente si la luz ambiental

es tenue, causa agotamiento. De vez en cuando conviene levantar la vista de la

pantalla, pestañear y dirigir la mirada a un punto lejano, al menos a seis

metros de distancia. Nos ahorraremos picor, sequedad, sensación de pesadez en

los ojos o dolor de cabeza. Y si es al aire libre mejor, porque la exposición del

ojo a la luz natural es beneficiosa y al parecer previene la miopía.

¿Le

preocupa la salud ocular de sus hijos? No los deje en casa con la pantalla

apagada. Oblígueles a salir un rato a la calle. Es el entorno para el que están

diseñados como animales. Pero no durante las horas centrales del verano; seamos

sensatos.

Hay otro riesgo en el abuso de las pantallas que puede entrañar un peligro mayor que la sequedad o cansancio ocular; me refiero a la sobrexcitación del estímulo visual en las horas previas al sueño y la posibilidad de que ello interfiera en nuestro descanso y en el ritmo circadiano.

Ustedes,

lectores avispados, me advertirán: durante muchos cientos de miles de años el

humano ha sido capaz de domesticar el fuego. Ha podido cocinar la comida,

recabar el calor de la combustión e iluminar la oscuridad de la noche. ¿No es

cierto que nos hemos adaptado a la luz nocturna? ¿No estoy siendo incoherente

con lo que vengo defendiendo?

La

respuesta proviene del tipo de luz. La luz visible pasa por un arco de colores

(el mágico arcoíris) que no es más que la representación de su cantidad de

energía, de su longitud de onda; así, la luz menos energética es la roja, y la

más energética la azul y morada. Y, curiosamente, la luz de una fogata es

fuente de una luz poco energética, de lo que llamamos una luz cálida, rojiza. El

fuego nos relaja.

¿A

usted no?

Una

vela en una mesita de noche no aporta tanta energía como una pantalla iluminada

a escasos centímetros del rostro. Hay un momento para la actividad y otro para

el descanso y el sosiego. Un momento para la caza y otro para contar mitos. Si

tiene una sala de estudio busque una luz led energética, fría y azul. Con ello

mejorará la concentración. Pero por la noche, antes de que sobrevenga el sueño,

debemos rebajar la intensidad del estímulo, preparando al cerebro para lo que

le espera: el descanso reparador.

Este

fenómeno reciente de niños que se van a la cama con un móvil y se quedan

dormidos a altas horas de la noche, activados por una potente luz y el estímulo

visual y sonoro de un video de YouTube es – en

mi opinión – contraproducente. Y mucho. Hay adolescentes y jóvenes que

no duermen todas las horas que necesitan, y que viven en una existencia

alternativa de horarios nocturnos, vampirizados por el estímulo del incansable

e inabarcable internet.

Por

lo tanto, la luz de las pantallas no nos deja ciegos. Es una buena noticia.

Pero debemos utilizar los dispositivos electrónicos con más mesura y – muy

importante – dar ejemplo a nuestros hijos, porque los primeros que estamos

permanentemente aferrados a la pantallita somos nosotros, los adultos. Viajar

en transporte público se ha vuelto una actividad muy solitaria, con todos los

rostros agachados, sumisos, abstraídos, en actitud de franca adoración a la

pantalla.

Pero

hay más. Algo mucho peor; y en esto no espero que esté de acuerdo conmigo. Es

una opinión visceral y poco ponderada. Lo asumo.

Seré

brutal y directo: creo que las pantallitas nos está haciendo menos libres. Somos

patéticos esclavos de su brillo idiotizante. La sociedad visual e

hiperconectada en la que vivimos nos hace menos ciudadanos y más usuarios. Nos

deshumaniza y desconecta de la realidad

¿Les

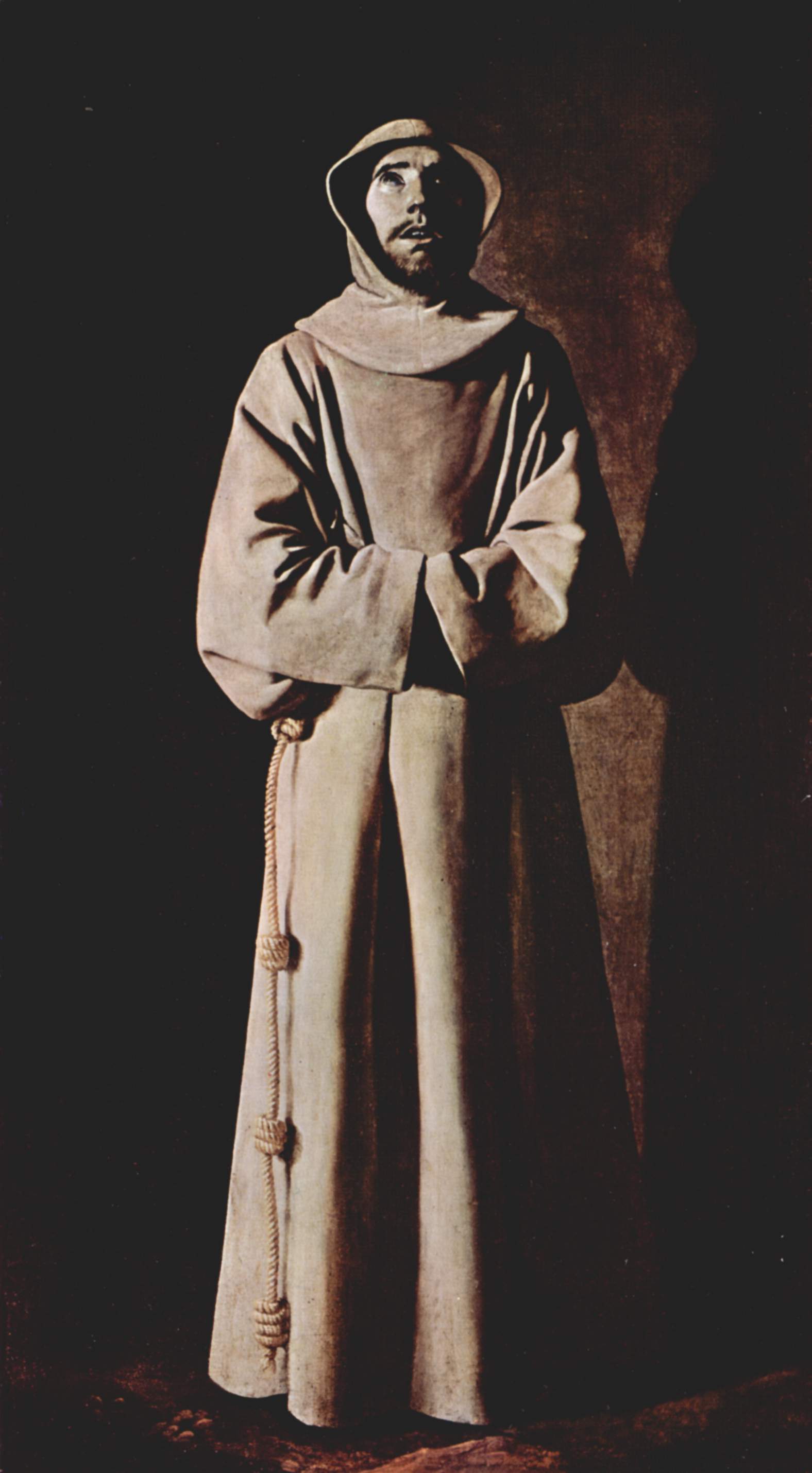

parece que exagero? Esto necesito explicarlo, y por ello debo recurrir a un

ejemplo de hace más de dos mil años, pero que no ha perdido un ápice de su

fuerza ni de su vigencia.

A

mediados del siglo IV a.C. la ciudad de Atenas se enfrentó al que sería su antagonista

más peligroso: el rey Filipo II de Macedonia. Era una ciudad rica en cultura,

tradición y prestigio académico, pero absolutamente agotada tras 150 años de

guerra casi continua. Varias generaciones desangradas y arruinadas después de

luchar contra el imperio persa, Esparta, Tebas o en guerras civiles, de repente

debían hacer frente a un genio militar que pretendía conquistar todas las polis

griegas y unificarlas bajo su reinado. La democracia ateniense se enfrentaba,

pues, a un funesto vaticinio que, a la postre, sería su fin como ciudad

independiente; en efecto, las conquistas de Alejandro Magno ampliaron el horizonte

del mundo helénico y acabaron con la centenaria tradición de las

ciudades-estado.

Durante

los años de enfrentamiento de Atenas contra Macedonia se alzó en Atenas una

figura brillante, el mejor orador del mundo antiguo: Demóstenes. Sus discursos

contra Filipo y su defensa de la independencia y la idiosincrasia ateniense son

un ejemplo inigualable de teoría política y oratoria. Demóstenes defiende con

pasión la libertad como signo de identidad de Atenas. Propone que la ciudad

debe enfrentarse a Filipo aunque ello suponga una derrota, y postula porque se

financie una guerra a pesar de su

incierto desenlace. Un sacrificio enorme para una ciudad arruinada. Pero es

curioso ¿saben cuál es la clave del debate económico, el mayor sacrificio que

se le pide a la ciudad para poder pertrechar naves y soldados? Todo gira

alrededor de un tema aparentemente menor: la subvención para poder ir al

teatro.

Pero

¿por qué era tan importante el sufragar con dinero público las entradas al

teatro de los ciudadanos más pobres? La razón es que los atenienses disfrutaban

de una democracia asamblearia, directa, en la que los ciudadanos (hombres

atenienses de más de 21 años y libres) participaban en la toma de decisiones

por medio de asambleas públicas, y además podían ser elegidos por sorteo para

ejercer un cargo importante. Como cualquiera podía convertirse en gobernante o

magistrado, la ciudad procuraba favorecer el debate profundo y cotidiano sobre

los asuntos de actualidad. La Paideia, la educación en valores de los jóvenes,

formaba parte de la identidad misma de Atenas; tanto en gimnasios como en simposios

los jóvenes aprendían de sus mayores oratoria, política, economía o el arte de

la guerra. Y el teatro fue la manera en la que canalizaron muchas de estas enseñanzas,

promoviendo debates sobre cuestiones pragmáticas, revestidas de la grave

intensidad del drama o del inteligente humor caricaturesco de la comedia. El

pueblo iba al teatro no solo a distraerse; también a formarse. Autores y

actores eran personalidades de un enorme prestigio. En ocasiones los temas

afectaban tanto a los espectadores que un mar de lágrimas desde las gradas

obligaba a detener la función. El honor, la justicia, la templanza o la

honradez eran temas recurrentes; y se citaban por su nombre y criticaba a

autoridades, pensadores o representantes de la clase alta, conocidos por todos

y presentes en el teatro. La libertad era absoluta; todo y todos se sometía al

escrutinio del pueblo.

Fue

Pericles, el padre de la verdadera democracia ateniense, el que promovió el

teatro como vehículo educativo; y para que todos los ciudadanos pudiesen

disfrutar por igual de esta experiencia enriquecedora estableció un sistema de

subvenciones a cargo del erario público para así pagar las entradas de los

ciudadanos más pobres. Porque cualquier ciudadano, pobre o rico, podía

convertirse en un futuro gobernante. Y la lógica aconsejaba que debía estar

preparado.

Con

la caída de Atenas muere la democracia y, con ella, el impulso por educar a la

ciudadanía. En Roma los espectáculos de gladiadores y las carreras de caballos

tienen por fin entretener al público, tenerlo distraído. El poeta Juvenal se

queja de que en su época el pueblo se desinteresa de la política, y a cambio

los poderes públicos les ofrecen “pan y circo”.

Poco

a poco el ciudadano (protagonista) se convierte en usuario (espectador).

¿Se

dan cuenta? Pasamos de la reflexión, el análisis y la formación de un criterio

bien fundamentado a un consumo volátil, con un entretenimiento basado en la

inmediatez y de fácil digestión. A los poderosos les interesa que el pueblo no

se soliviante, que esté contento y – muy importante – que se conforme con esas

migajas por las que prostituye su libertad y su capacidad de preguntarse por el

porqué de las cosas. Cada vez interiorizamos menos cuestiones trascendentes en

el fragor del coliseo, y por tanto el individuo común, adocenado, se

desentiende de pedir cuentas a los gobernantes, e incluso de la autocrítica. Como

broche final, la consolidación de la religión cristiana en el poder alzará un

armazón moral insalvable que acallará todo atisbo de pensamiento libre.

Tranquilo, no hace falta que razones; ya lo hago yo por ti.

Bajo

tanto oropel, tanto brillo y tanto estímulo la realidad pierde matices, se

vuelve fácil de digerir y nos volvemos perezosos. La siembra de una mente

inquisitiva y bien estructurada es una tarea difícil que no entiende de atajos;

no se educa con titulares. Es imposible. Y, sin embargo, cada vez más,

empobrecemos nuestro discurso y nos descuidamos en el tener. En el consumir. No

somos lo que pensamos, sino lo que tenemos. Agrandamos nuestro yo cebándolo de

vehículos, vacaciones, dispositivos electrónicos o entretenimiento de baja

calidad. Es una carrera hacia ningún lado en la que nos imponemos más y más

cargas, hasta quedar exhaustos. Tenemos demasiada información, poco tiempo y

una paupérrima capacidad de cribado. No sabemos distinguir el grano de la paja.

Todo tiene una fecha de caducidad; también nosotros. Tenemos el saber de miles

de años a nuestra disposición, canales de información directos e interminable.

Pero simplemente no sabemos qué buscar.

En

esta realidad de respuestas nadie se molesta en hacer preguntas. Nadie se

ejercita en el arte de la duda, de la escucha. Todos hablamos a la vez.

Frente

a este barullo sabios como el estoico Epicteto nos invitan a parar; a

reflexionar sobre la libertad y sobre la esencia misma del hombre. Nos proponen

una visión más amable y compasiva, menos exigente y competitiva. Nos señalan

una senda hacia nosotros mismos. Hacia la simplicidad.

Cuando

la ciudad griega de Priene estaba siendo asediada por el ejército Persa, sus

ciudadanos se lanzaron como locos a intentar poner a salvo joyas, dineros y

títulos de propiedad. En el mismo centro de la plaza un anciano se mantuvo

tranquilo, sin hacer nada ni mostrar preocupación alguna.

-

“¿No intentas hacer acopio

de tus cosas? ¿No te preocupa quedarte sin nada?”, le preguntó alguien.

-

“Todo lo que soy y lo que

tengo ya lo llevo conmigo”

Omnia mea mecum

porto

Este

anciano se llamaba Bias, y tenía fama de ser la persona más sabia de toda

Grecia.

En

definitiva: las pantallas de luz azul nos distraen en un embrujo del que cuesta

trabajo despertar. En el tren de Cercanías todo los rostros están bajos,

enviado mensajes, oyendo música o viendo vídeos. Pero es un consumo

improductivo, yermo. Más nos valdría mirar por la ventana, leer un libro o

conversar.

Lo

sé, es una visión apocalíptica y demasiado simplista. Lo admito. Estoy haciendo

una semblanza de trazo grueso, un punto dogmática y posiblemente injusta. Pero

¿por qué tengo esta desazón? ¿Por qué me siento tan desubicado? ¿Acaso es un

problema que tengo de adaptación?

Ojalá.

Pero mis hijos tienen una lectura comprensiva muy deficiente, y pasan menos

tiempo del que pasaba yo jugando en la calle con otros niños, utilizando las

manos para escarbar, construir o modelar. Ahora pasan horas en su cuarto, en

una misma postura, ajenos a los estímulos que no sean el sonido de unos

auriculares y la visión de una pantalla colorida. A mí me gusta internet, por

supuesto. Es una herramienta fabulosa y muy útil ¡Qué bien me habría venido en

mi época de estudiante! Pero no lo confundo con la realidad. Sin embargo, para

los jóvenes parece representar un universo alternativo a una cotidianeidad cada

vez más fría e incierta. Porque por primera vez nuestros hijos asisten a un

horizonte de futuro más negro que el de sus padres.

Y estos

jóvenes de ahora no saben gestionar el aburrimiento ni la frustración.

Más

y más circo para las mentes más jóvenes y vulnerables. Tengámoslos distraídos,

16 horas al día, en un mundo sin tedio ni descanso, en el colorido mundo de

Instagram, WhatsApp o Facebook.

Que

asuman pronto que no son los verdaderos dueños de su destino, y que su valía dependerá

de su poder adquisitivo. Para ello les bombardeamos de necesidades sin fundamento;

los móviles se quedan obsoletos en un par de años. Nada perdura porque cuando escuchamos música en Spotify no hemos tenido que ahorrar un mes para comprarla, no hemos buscado el LP entre cientos, no huele el

plástico ni el papel con las letras impresas. No es un disco que escuchamos

cien veces, y que ocupa un hueco en nuestra colección privada. La música, a la

que yo estoy acostumbrado, coge polvo con los años, porque el tiempo es

tangible. Hoy todo se ha vuelto incorpóreo y aséptico, y con ello ha perdido intensidad.

Queremos

que nuestros hijos aprendan a correr y acaparar mientras los Persas invaden su

ciudad, Y que ni siquiera tengan un momento para detenerse a preguntar al

anciano sabio, sentado en el centro de la plaza. Un anciano que mira a su

alrededor, con lástima.

Y que

suspira, cansado. Demasiado trajín.

En

este mundo escaso de valores ¿nadie quiere detenerse a hablar? ¿A participar?

Antonio

Carrillo