Abomino de todas las guerras. Y,

sin embargo, incluso del horror se puede rescatar una sonrisa.

No hay mejor respuesta: el humor desnuda

el embozo culpable de los hombres que emponzoñan la historia con sangre,

ambición y bilis.

A principios del siglo XX el

mundo hedía a muerte. Acostumbrados a un siglo XIX bastante calmado tras las

guerras napoleónicas, las tensiones coloniales, la debilidad de vetustos

imperios y la presión de las potencias emergentes (como Alemania o Japón)

elevaron la tensión a niveles preocupantes.

Las matanzas por los recursos eran,

simplemente, cuestión de tiempo.

Japón, pocos decenios antes un

mundo feudal, llevaba 50 años modernizándose a su manera callada y eficaz.

Matriculaban a sus jóvenes en universidades europeas y norteamericanas, y

contrataban los servicios de asesores occidentales en un proceso de

industrialización sorprendente.

Japón quería expandirse a expensas

de una China debilitada, pero en este empeño surgieron fricciones con Rusia, que

exigía un mayor control sobre la península de Corea o el territorio de

Manchuria. Al fin y al cabo, Rusia precisaba de una salida al océano Pacífico

libre de hielos en invierno, su eterno problema.

Previendo el conflicto, los rusos

se prepararon. La flota del oeste, con base en el mar báltico, preparó unas

maniobras propagandísticas que pretendían demostrar el poderío de la armada

rusa.

Con gran boato y no poco

entusiasmo los buques de guerra se aprestaron a cañonear unos blancos

compuestos por barcos herrumbrosos. Un gran estruendo acompañó al martillear de

la artillería; el público, expectante, contemplaba el espectáculo desde el

puerto.

Por desgracia, los artilleros

rusos no se distinguían en absoluto por su puntería, y ninguno de los blancos

inmóviles resulto siquiera rozado. El almirante Rozhestvensky, famoso por su

mal genio y apodado “el perro loco”, arrojó por la borda sus prismáticos.

Cuando la bruma se disipó sí se apreciaron daños en varios de los remolcadores

que mantenían a los blancos en posición. Afortunadamente, no hubo heridos.

Por desgracia, los artilleros

rusos no se distinguían en absoluto por su puntería, y ninguno de los blancos

inmóviles resulto siquiera rozado. El almirante Rozhestvensky, famoso por su

mal genio y apodado “el perro loco”, arrojó por la borda sus prismáticos.

Cuando la bruma se disipó sí se apreciaron daños en varios de los remolcadores

que mantenían a los blancos en posición. Afortunadamente, no hubo heridos.

Rozhestvensky, un tanto

desesperado, ordenó entonces disparar 7 torpedos.

El primero ni tan siquiera salió;

se atascó. Los dos siguientes giraron por sorpresa 90 grados a babor y se

dirigieron hacia tierra, lo que causó no poca inquietud entre los asistentes.

Otro par de prismáticos del

furioso almirante Rozhestvensky volaron hacia el agua.

El siguiente torpedo, con rumbo

estribor, desapareció mar adentro.

Dos torpedos, sorprendentemente,

se dirigieron rectos y formales hacia su objetivo. Pero fallaron. El último

torpedo, que tuvo un inicio prometedor, viró en redondo 180 grados y describió

una trayectoria errática entre los barcos que formaban la flota. Se desató el

pánico, porque cualquiera de los buques temía resultar dañado.

El Almirante Rozhdestvenski, ya

sin prismáticos que arrojar, cayó en un mutismo absoluto y se encerró en su

camarote. Supongo que pidió vodka.

Iniciada la guerra, con la

derrota de la flota rusa del Pacífico, el bueno de Rozhestvensky recibió la

orden del zar Nicolás II de acudir a los mares de oriente para enfrentarse a la

flota japonesa.

Total, era un viajecito de 30.000

kilómetros de nada, de Europa a Japón.

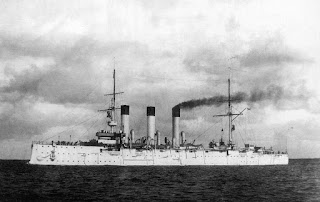

Una flota comandada por cuatro

acorazados zarpó del puerto lituano de Libau el 15 de octubre de 1904. Pueden

creerme: a bordo del buque insignia, el acorazado Suvorov, se embarcó una partida suplementaria de prismáticos para

el almirante. Hay pruebas documentales de este hecho.

Al poco de partir, Rozhestvensky

recibió un telégrafo del almirantazgo: se rumoreaba que los japoneses disponían

de cuatro torpederos, buques pequeños y veloces capaces de hundir un acorazado

con sus torpedos. La noticia corrió como la pólvora entre los integrantes de la

flota rusa, y cundió el pánico.

Los accidentes y malentendidos

comenzaron enseguida: en aguas danesas un barco que se acercó portando mensajes

diplomáticos pudo escapar sin daños tras ser confundido con un torpedero

japonés. Poco más tarde el buque taller de la flota arrojó 300 obuses a tres

embarcaciones enemigas, que en realidad resultaron ser un pesquero alemán, un

velero francés y un barco mercante sueco. Afortunadamente, los artilleros rusos

hicieron gala de su proverbial puntería. Ni uno solo de los 300 proyectiles

hizo blanco.

Ya se hablaba en Europa del

fastuoso quehacer del convoy ruso; pero, a una semana de partir, el 22 de

octubre, sucedió lo impensable.

Al caer la tarde la nave de

suministro Kamchatka, que cerraba el

convoy, confundió un barco sueco con una torpedera japonesa. Y de hecho afirmó

haber sido atacado. Toda la flota era presa de los nervios, y a las primeras

luces de la mañana, entre la niebla, los rusos creyeron distinguir a una fuerza

enemiga.

Y atacaron.

A este suceso se lo conoce como

“el incidente del banco Dogger”. Los rusos dispararon contra 48 pesqueros

ingleses que estaban faenando tranquilamente. Toda una flota de navíos de

guerra contra unos barcos desarmados.

Y lo cierto es que casi quedaron

empate.

De los 48 pesqueros sólo uno resultó

hundido, el barco de arrastre Crane.

Murieron su capitán y el primer oficial. Del resto de la flota civil inglesa

tenemos noticias de otro fallecido y tan sólo 5 heridos. Algo difícil de creer,

si no fuese porque buques como el crucero ruso Oriol reconocieron haber disparado más de 500 proyectiles sin hacer

un solo blanco.

Ajetreados y un tanto despistados

inmersos en la densa niebla, los navíos rusos se dispararon los unos a los

otros. El crucero Aurora casi resultó

hundido por fuego aliado, con un muerto y varios heridos. También hubo heridos

en el crucero Donskoi.

Por cierto, un inciso; el mismo

crucero Aurora, que sobrevivió al

desastre de 1905, inició la revolución de octubre de 1917 al amotinarse su

tripulación y negarse a levar anclas y salir a la mar. A las 21:45 un disparo

de su cañón de proa fue la señal que utilizaron los insurgentes para iniciar el

ataque contra el Palacio de Invierno de San Petersburgo (Por entonces

Petrogrado).

Sigamos: tras el desastre en el

Atlántico Norte, la flota rusa fue bautizada por los periódicos de toda Europa

como "la flota del perro rabioso". La armada inglesa, la más potente

del mundo, pareció ansiosa de pedir explicaciones a sus colegas rusos. De

hecho, Rozhéstvenski se vio obligado a atracar en el puerto de Vigo, donde dejó

como chivos expiatorios a algunos oficiales que no contaban con su simpatía.

Lo sucedido en Dogger fue un

desastre para la maltrecha moral del convoy ruso. La mayoría de los puertos

donde procuraban abastecimiento les negaron ayuda, e Inglaterra les cerró el

paso por el Canal de Suez; para llegar a Asia, debían bordear toda África.

Por cierto, las chapuzas se

sucedieron. Cerca de la costa marroquí un barco se enredó con un cable

submarino. El capitán no se detuvo a pensar demasiado sobre la naturaleza o

función de tal cable, y ordenó cortarlo, sin más.

Tras destrozar el cable

telegráfico que unía África con el resto del mundo, todo un continente estuvo

incomunicado durante casi una semana.

Escaso de moral y de prismáticos,

Rozhéstvenski navegó siete meses; al poco de llegar a su destino, el 16 de

mayo, se le unió la denominada “tercera escuadra del pacífico”, una flota de

destartalados barcos de guerra al mando del contralmirante Nebogatov (el único

oficial que se había presentado voluntario para tan infausta tarea). Rozhéstvenski,

que despreciaba a Nebogatov, y que tras la odisea sufría de frecuentes crisis

nerviosas y migrañas, no quiso compartir los planes de ataque.

Finalmente, el 27 de mayo, la

flota rusa se enfrentó a la flota japonesa del almirante Tōgō Heihachirō, al

que se le conocía como el “Nelson de oriente”. Los rusos contaban con un total

de 35 buques, con 8 acorazados, 7 destructores y 9 cruceros.

A Rozhéstvenski le habían llegado

informes de que los japoneses atacarían desde el este pero, lo habrán adivinado,

los nipones aparecieron por el noroeste, aprovechando las mejores condiciones

de viento y mar. Rozhéstvenski intentó virar a una situación más ventajosa (lo

cual entrañaba un cierto riesgo, porque un fallo de diseño provocaba que a la Suvorov le entrase agua durante los

virajes cerrados), pero se enfrentaba a un enemigo invisible y, a la larga,

fatal: los moluscos.

Rozhéstvenski había navegado

durante más de 200 días por aguas cálidas, atravesando en dos ocasiones la

línea del ecuador. La obra viva de sus buques (la parte sumergida) estaba

infestada por todo tipo de limo, algas y moluscos. La velocidad de sus acorazados

apenas si llegaba a los 8 nudos.

Dos detalles más: los japoneses

habían optado por construir acorazados más pequeños y rápidos, pero equipados

con una artillería pesada de largo alcance. En definitiva, eran más rápidos y

golpeaban desde más lejos. Además, por primera vez las naves contaban con

comunicación por radio; pero mientras los japoneses contaban con equipos de

transmisión hechos en casa, modernos y eficaces, fruto de la modernización del

país, los rusos utilizaban tecnología alemana y francesa que fallaba a menudo.

Rozhéstvenski y su nave Suvorov fueron golpeados brutalmente. El

almirante resultó herido en el cráneo y quedó inconsciente. El destructor Buinyi primero, y el Bedovii más tarde, recogieron al

maltrecho Rozhéstvenski; pero finalmente no pudo evitar caer en manos niponas.

Lo trasladaron a un centro hospitalario en Japón para que se recuperara de las

heridas.

Por cierto; semanas más tarde, en

el sanatorio, recibió la visita de cortesía de su adversario, el almirante Tōgō

Heihachirō.

La batalla duró menos de dos días

y acabó con el contralmirante Nebogatov rindiendo su espada a bordo del acorazado

Mikasa. Asistimos a un momento

histórico; por última vez un comandante en jefe rindió sus barcos en alta mar a

bordo del buque insignia enemigo tras una batalla. La guerra moderna no hará

posible que se vuelva a repetir un gesto similar.

La batalla duró menos de dos días

y acabó con el contralmirante Nebogatov rindiendo su espada a bordo del acorazado

Mikasa. Asistimos a un momento

histórico; por última vez un comandante en jefe rindió sus barcos en alta mar a

bordo del buque insignia enemigo tras una batalla. La guerra moderna no hará

posible que se vuelva a repetir un gesto similar.

El balance final es desolador:

los rusos perdieron 6 acorazados, 4 cruceros y 5 destructores. Los 2 acorazados

restantes fueron apresados. Sumaron más de 4.000 muertos y 6.000 prisioneros.

De la flota inicial de 35 buques sólo pudieron conservar 8. Los japoneses tan

sólo perdieron 3 destructores, con un saldo de 116 muertos y 538 heridos.

Nebogatov permaneció detenido

como prisionero de guerra por los japoneses. Cuando pudo volver a Rusia se

enfrentó al escarnio de haber sido degradado y despojado de sus títulos

nobiliarios. En un consejo de guerra celebrado en el invierno de 1906 se le

condenó a morir fusilado. La pena fue conmutada a 10 años de prisión por el zar,

de los que finalmente cumpliría tan solo 3 años.

Y, a todo esto, ¿qué sucedió con Rozhestvensky?

Recuperado de las heridas, tras la

firma del Tratado de Portsmouth que ponía punto y final al conflicto, volvió a

San Petersburgo a bordo del transiberiano. Insistió en cargar con las culpas de

lo acaecido, pero no se le dispensó el mismo trato que a Nebogatov, que estaba

enemistado con parte del gobierno ruso. Siempre supo Rozhestvensky descargar

las culpas en otros.

Falleció “el perro loco”, bajo

arresto y por causas naturales, en 1909. Sus restos reposan en un monasterio de San

Petersburgo. En paz.

Antonio Carrillo