Nos

fuimos a dormir francamente descorazonados. Pero al día siguiente me desperté

con una obsesión, el impulso de afrontar con una actitud desafiante y racional

los retos que Marte nos planteaba. Nuestra situación me recordaba a la de los

náufragos de la Isla Misteriosa, la maravillosa novela de Julio Verne que había

leído de joven. Como ellos, debíamos hacer uso de todo un bagaje de

conocimientos heredados en química, física, biología y el resto de ciencias

empíricas.

Podíamos

perder la batalla, era incluso probable que fuésemos finalmente derrotados;

pero era pronto para rendirnos.

Se

lo comunicamos a la Tierra: teníamos la intención de sobrevivir. Marte hispana

tenía futuro.

Desde

un principio advertimos que no contábamos con demasiada ayuda. El comité de

crisis en la Tierra estableció de inmediato la creación de varios subcomités

para cada uno de los problemas que nos acuciaban, compartimentados en

disciplinas científicas. Lo consideramos un error garrafal; ante un reto de tal

calibre se deben afrontar los problemas desde una perspectiva holística,

interdisciplinar. Físicos, químicos, geólogos, biólogos o médicos… todos deben

colaborar en un mismo empeño, aportando ideas en común. Pronto supimos que los

subjefes de comités se reunían periódicamente en reuniones improductivas, y se

acumulaban miles de folios de memorandos. Nadie quería asumir el riesgo de

tomar decisiones. La estulta burocracia se había impuesto, una vez más.

Para

entonces nosotros ya habíamos avanzado en la solución de nuestros problemas, asumiendo

los retos y sus consecuencias, buscando de entre los recursos que teníamos

disponibles, priorizando las necesidades y exprimiendo algo tan intangible como

intrínsecamente humano: la imaginación.

En

realidad, tampoco tuvimos tanto mérito; nos estábamos jugando la vida, y no hay

mayor aliciente.

La

primera decisión que adoptamos fue la de diseñar un entorno autosostenido que

nos mantuviese con vida durante algo más de un año. Con un suelo venenoso y la

permanente amenaza de la radiación solar y cósmica, la única opción viable era

la de procurarnos un refugio en la base del acantilado de 11 kilómetros de altura.

Perdíamos luz solar, pero ganábamos protección ante la radiación y un entorno

más contenido para asegurar una presión atmosférica adecuada.

Pero

no todo podía quedar dentro de la cueva.

Para

tener energía disponíamos de paneles solares activos en una Rocinante que

estaba en estado de reposo con sus motores iónicos apagados; pero los paneles

eran poco eficientes debido a la poca radiación solar. Además, sufrían el

inconveniente de una ventolera de arena fina casi constante, que los cubrían.

Pero

esta tesitura estaba prevista; uno de los módulos que nos habían precedido era

un artefacto, en verdad, impresionante. Le teníamos admiración y temor a partes

iguales.

Consistía

en un enorme cilindro suspendido sobre cuatro brazos articulados. Con la ayuda

de la grúa del Rover más potente lo alejamos 150 metros de la base y pusimos en

marcha su programación. Nos apartamos, expectantes. De su base surgió una rueda

dentada del mismo diámetro que la base, la cual adoptó paulatinamente la forma

de un cono y comenzó a girar. Los brazos articulados se flexionaron y el cono comenzó

a horadar el suelo. Unos potentes chorros de aire expulsaban la arena y piedras

alrededor mientras el cilindro se hundía lentamente bajo su propio peso. Nos

tuvimos que alejar. Cuando estuvo completamente bajo tierra, de su parte

superior surgió un pequeño monolito que asomaba a un metro y medio de altura.

En lo alto, una potente luz blanca oscilaba emitiendo un suave zumbido. Gracias

a ella, siempre pudimos encontrar el cilindro, incluso en medio de una

tormenta. En su base, un panel de instrumentos permitía la conexión totalmente

estanca de un cable fuertemente aislado de 30 centímetros de diámetro. En realidad era lo que denominamos un hilo de

Litz. Una vez conectado el cable y enchufado en su otro extremo al módulo de

supervivencia de la base, el cilindro comenzó las segunda fase de su

programación: dividió los átomos del uranio que encerraba en su interior.

Teníamos

un reactor de fisión nuclear que transformaba el calor en electricidad; unos 45

kW de potencia total.

Acercamos

el módulo de supervivencia a la cueva que nos serviría de hábitat. Antes,

habíamos introducido un robot excavador. Extendimos la pasarela posterior del

módulo hacia el interior del acantilado, un tubo metálico de tres metros de

diámetro que contaba con dos compartimentos estancos: uno para la presurización

del aire y otro para la limpieza con aire a presión para evitar que entrase arena.

Con la ayuda de una espuma expansiva de un poliuretano capaz de solidificarse a

bajísimas temperaturas y poca presión, reactiva ante una atmósfera de CO2,

rellenamos los huecos entre el tubo y la entrada a la cueva. Luego superpusimos

varias capas de Demron adhesivo, un material flexible y resistente a la

radiación. Al cabo de cuatro días teníamos un espacio de unos 120 metros

cuadrados en el interior del acantilado, presurizado y con atmósfera. La

pasarela frontal del módulo, con dos compartimentos estancos idénticos a los

anteriores, era nuestra puerta a la superficie de Marte. Tras una semana de

pruebas, pudimos anular los compartimentos de la pasarela interior; el entorno

era seguro. Sin embargo, y como medida de precaución, mantuvimos el

compartimento de presurización interno. En caso de accidente en el módulo de

supervivencia, la cueva permanecería aislada y a salvo.

Disponíamos

de equipos generadores de calor y luz de alta intensidad. Dispusimos nuestros

enseres y dividimos el espacio en zonas de descanso y trabajo. Teníamos algo parecido

a un hogar. Sólo faltaba sobrevivir durante 16 meses.

En

realidad todo se resumía en conseguir un ciclo cerrado biológico dentro de la

cueva, capaz de regenerar una atmósfera respirable, procurar agua y alimentos y

reciclar los residuos. Con tan pocos recursos debíamos ser muy eficientes, y

buscar ayuda en los materiales que Marte nos pudiese aportar.

Contábamos

con alimentos y agua para unos seis meses, los tanques de algas, las patatas y los

cereales. Pero el agua de la superficie de Marte no era potable y, además,

estábamos generando oxígeno por electrolisis esquilmando un agua que

necesitábamos para beber o regar. Tampoco teníamos un suelo fértil. Un pésimo

panorama.

¿Qué

podíamos hacer?

La

idea se me ocurrió paseando por la cueva, tocando las paredes de roca. Antes de

generar falsas expectativas en los demás excavé una muestra de la pared y

sometí las rocas a un análisis espectroscópico en los laboratorios del módulo

de supervivencia. ¿Qué buscaba? Primero, nitratos. Después, zeolitas. También

jarosita. Y, si estos minerales se encontraban en las muestras que analizaba,

quería calentar las muestras con microondas y comprobar las características del

agua que pudiesen contener.

¿En

qué estaba pensando? Vayamos por partes. Marte tuvo un pasado muy distinto a su

árido presente, con agua líquida o en forma de hielo en su superficie y

actividad volcánica en su interior. La mayor parte del agua desapareció, hace miles de millones de años, absorbida por

la roca porosa de origen volcánico.

Yo

sabía que el rover Curiosity había detectado la presencia de nitratos

(nitrógeno) en el suelo de Marte. El nitrato, en forma de óxido nítrico o

monóxido de nitrógeno, requiere la presencia en algún momento del oxígeno.

Posiblemente de agua. Pero lo importante es que el nitrógeno, incluso más que

el oxígeno, es un elemento indispensable si se quiere iniciar una ciclo de vida

similar al de la Tierra.

Porque

las plantas, la base de la cadena de la vida basada en el carbono, se alimentan

de nitrógeno.

Si

queremos aire necesitamos plantas, cianobacterias o algas que transformen el

dióxido de carbono en oxígeno, pero si no aportamos nitrógeno (amonio o

nitrato) a las plantas, no crecen. Y poca gente lo sabe: aunque casi el 80% del

aire que respiramos es nitrógeno, extraer el nitrógeno de la atmósfera no resulta

fácil. Se precisa de bastante energía para hacerlo. Y el nitrógeno no lo captan

las plantas del aire; tienen que absorberlo por las raíces. Por eso compramos

abono sólido en los viveros. Y no es precisamente barato.

Aquí

llegamos a un tema interesante: en el capítulo anterior nos centramos en las

heces como la materia prima fundamental para crear abono. Sin embargo las

personas tenemos una sustancia de desecho mucho más interesante: la orina. La

urea es un compuesto nitrogenado (rico en nitrógeno). Este nitrógeno procede de

la degradación en el hígado de las proteínas de los aminoácidos que se

encuentran en los alimentos. En la orina también encontramos fósforo, magnesio

o potasio. Lo único que también contiene y que puede resultar perjudicial para

las plantas es el sodio.

En

definitiva, las rocas de la pared de la cueva, machacadas hasta formar arena,

ricas en nitratos y con un aporte de orina, pueden acabar siendo un suelo

fértil. Pero ¿Y la contaminación por óxido de hierro o radiación que habíamos

detectado en el exterior? ¿Podía existir en las rocas de Marte algún mineral

que sirviese de filtro para eliminar las impurezas?

Entonces

recordé que la Mars Reconnaissance Orbiter encontró en el suelo de Marte indicios

de vetustas erupciones bajo glaciares en forma de arcillas, sulfatos y – mucho

más interesante – zeolitas.

La

presencia de zeolitas en Marte es una noticia que pasó desapercibida, pero que

tiene una enorme importancia.

La

zeolita es, créanme, un mineral fascinante. Son estructuras formadas por

cristales tetraedros aluminosilicatos (compuestos de silicatos y aluminatos)

que, al deshidratarse, forman una estructura casi imposible, llena de poros tan

pequeños como apenas 3 angstroms. Es un maravilloso tamiz molecular en cuyo

interior se produce un intercambio iónico. En definitiva, al pasar por la

microporosidad de la zeolita las moléculas más grandes quedan retenidas.

Además, el intercambio de iones favorece el que se retengan sustancias como los

metales pesados.

La

zeolita, para entendernos, se utiliza para mantener limpia el agua de los acuarios.

Es un milagro de la geología.

Si

lo recuerdan, comentamos que el agua pesada – con deuterio – tenía una mayor

densidad que el agua normal. Si durante miles de años el agua se ha filtrado

por 11 kilómetros de suelo rico en zeolita, el líquido que encontremos en las

paredes, en lo más profundo del barranco, tendría que ser mucho más ligero. Al

menos eso esperaba.

En

efecto; el espectrómetro de los gases, tras calentar las rocas, daba una

proporción de tan solo un 15% de agua pesada, El suelo de las paredes de la

cueva nos proporcionaba un agua potable, filtrada y limpia. Y sin rastro alguno

de contaminación radioactiva.

La

ausencia total de radiación no se explica solo por la capa de piedra que nos

protegía de la intemperie. Otro Rover, el Opportunity, había encontrado

numerosas muestras de un mineral de origen hidrotermal (de nuevo el pasado de

Marte nos regalaba un mineral fruto de un pasado tempestuoso en el que se

encontraron los hielos y los ardores volcánicos). Me refiero a la jarosita, un

sulfato de hierro hidratado y potasio, que posee una cualidad única y

fascinante: absorbe la radiación ultravioleta. De hecho, es uno de los

aislantes radioactivos más eficaces que se conocen.

Gracias

a los nitratos, la zeolita y la jarosita, encontramos un suelo viable en las

rocas desmenuzadas de las paredes de la cueva

Animados,

comenzamos a producir suelo fértil, y a plantar patatas y distintos tipos de

cereales. El robot excavaba sin descanso, aumentando el espacio disponible.

Como

no queríamos malgastar el agua produciendo oxígeno, decidimos extraer el gas

del dióxido de carbono, tan abundante en Marte (Un 96%). Cerca de la entrada a

la cueva instalamos un depósito hermético recubierto por fibra aislante, que

primero introducía el dióxido de carbono, luego lo comprimía y finalmente lo

sometía a electrolisis a una temperatura de 800 grados. Como resultado,

teníamos una producción constante y abundante de oxígeno.

Para

ser justos, la idea no era nuestra; la NASA había trabajado en este sistema

llamado MOXIE (Mars Oxigen In situ Experiment).

A

continuación nos pusimos a pensar en cómo producir más agua. El agua que

extraíamos calentando con microondas las paredes de la cueva no era suficiente.

Necesitábamos más para criar las algas, el riego y nuestras necesidades.

La

primera idea era producir agua uniendo los átomos de hidrógeno y oxígeno por

medio de una fuerte descarga energética que quemase el hidrógeno a 2.000 grados.

Pero no nos apetecía tener una bomba inestable e inflamable cerca.

Necesitábamos otra solución.

Había

una posible alternativa: en un depósito recubierto de níquel (el catalizador)

se produce una reacción del hidrógeno con el dióxido de carbono a altas

temperaturas. Se lo conoce como proceso sabatier: la mezcla de CO2 y 4H2 produce

CH4 (metano) y 2H2O (dos moléculas de agua). Además, si introducimos en el depósito a nuestras amigas las zeolitas, que

absorben las moléculas de agua (no las de metano), separamos ambos compuestos.

Pero

nos enfrentamos a tres inconvenientes: no teníamos demasiado níquel, el agua

que conseguimos con este sistema es demasiado pura, sin rastro de los

oligoelementos necesarios para el organismo y las plantas. Y, además,

necesitamos hidrógeno puro, que podríamos extraer por electrolisis del agua

pero… ¿vamos a destruir moléculas de

agua para crear moléculas de agua?

Volvíamos

a tener un problema en apariencia irresoluble. Pensamos sobre ello largo

tiempo; lo llamamos el problema Telemark.

Telemark

es una población noruega; y lo que sucedió allí posiblemente cambió el curso de

la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de los 40 los americanos y

los nazis estaban inmersos en una carrera por ser los primeros en conseguir una

bomba atómica. El arma definitiva. Los aliados siempre llevaron ventaja;

contaban con las mejores mentes (la mayoría europeas). Pero, además, los nazis

sufrieron un revés definitivo en Telemark. En esa ciudad noruega se encontraba

la planta en la que los alemanes producían agua pesada, imprescindible para

conseguir una bomba atómica. La resistencia noruega saboteó las instalaciones

de Telemark y, desprovistos de agua pesada, la bomba atómica fue una utopía

para los nazis. Tenían la guerra perdida.

Nosotros

también teníamos el reto de acabar con el agua pesada. Los mayores depósitos de

agua los habíamos encontrado en el exterior, pero ¿cómo separar el agua común

del agua pesada?

Pensamos

en el conocido como método de Geib-Spevack o del sulfuro, un sistema de intercambio

isotópico que produce agua pesada. Pero no sabíamos cómo revertir el proceso.

Los enlaces entre el deuterio y el hidrógeno son más fuertes que los del agua

común ¿Cómo separarlos?

Recordamos

unos experimentos realizados en la universidad de Manchester en el 2014 con

finísimas láminas de grafeno. Resulta que el grafeno deja pasar la molécula de

hidrógeno normal, sin un neutrón en su núcleo, pero retiene a la molécula de

deuterio. El grafeno es un material extraño, con características muy peculiares;

gracias al fortísimo agarre de las moléculas de carbono se pueden fabricar

láminas de sólo una molécula de espesor. Son tan finas que se considera que

sólo tienen dos dimensiones.

Debido

a su enorme densidad, el grafeno no permite el paso ni tan siquiera de las

moléculas de helio; pero sí permite el paso del agua, si bien lo hace con unas

cualidades similares a la de la ósmosis inversa. Una lámina de grafeno presenta

unas barreras energéticas cuando recibe una pequeña estimulación eléctrica

(que, en el caso del grafeno, podría activarse con la simple exposición a la

luz). El hidrógeno normal puede sortear estas barreras, pero el deuterio queda

atrapado. Y no sólo el deuterio; también los minerales pesados y – lo que nos

interesa especialmente – la sal.

En

definitiva, dispusimos láminas de grafeno y las utilizamos como un tamiz frente

a grandes cantidades de vapor de agua que extraíamos de la superficie de Marte.

El resultado final del experimento: litros y litros de agua potable.

Nuestra

pesadilla había acabado.

El robot

excavador nos había proporcionado no sólo tierra fértil, sino bastantes metros

cuadrados de superficie para instalar piscinas de agua repletas de algas. Bajo

los focos de luz de alta intensidad y con una temperatura adecuada, las algas

proliferaban y generaban una gran cantidad de oxígeno. Tuvimos que almacenar el

oxígeno sobrante en tanques de almacenamiento externo, para evitar una

saturación de la atmósfera de la cueva. Debíamos evitar el llamado efecto de

Paul Bert (intoxicación por exceso de oxígeno).

Nuestra

dieta se hizo más variada con las reservas de alimento, los cereales (que

procesábamos como pan o pastas) y las algas.

Lo

habíamos logrado. Íbamos a sobrevivir.

Nos

tomamos una semana de relativo descanso. Mejoramos la entrada de datos a la caverna

estableciendo una conexión más potente entre el módulo de supervivencia y la

centralita de telecomunicaciones de la Rocinante. En una semana

estábamos disfrutando de las retransmisiones del mundial de fútbol con un

retardo – por entonces – de 15 minutos. Utilizamos la impresora 3D para recrear

estructuras no sólo funcionales, sino también recreativas. Teníamos un futbolín

ensamblado con piezas de la impresora.

Tan

solo resultaba molesto el sonido constante de la excavadora. Nos llegaba amortiguado,

porque el robot disponía de una gruesa pantalla neumática circular de seis

metros de diámetro que aislaba la zona de excavación del entorno, para evitar

la emanación de polvo y preservar en todo momento los niveles de presión ante

el imprevisto de una pequeña oquedad. De todos modos, el robot disponía, entre

otros instrumentos, de un georradar que controlaba constantemente la densidad

de la zona en la que se trabajaba.

Y

fue este radar el que, al cabo de dos meses, de repente, sin previo aviso,

detuvo la excavación.

Fue

una sensación extraña; nos habíamos habituado de tal manera al sonido de la

excavadora que el repentino silencio pesaba como una losa. Nos miramos todos

aturdidos, sin saber muy bien lo que sucedía. Cuando caímos en la cuenta, nos

dirigimos hacia el panel de comunicación del robot, expectantes.

El

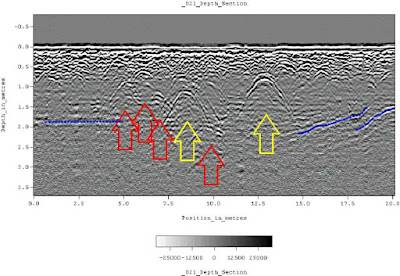

georradar nos mostraba la imagen de una cavidad enorme, apenas a 20 centímetros

del lugar en el que nos encontrábamos. El georradar no era capaz de distinguir

sus límites, lo que suponía que la gruta medía kilómetros en todas direcciones.

Era una oquedad tan enorme que no encontramos una justificación geológica a su existencia.

A tal profundidad no deberíamos encontrar un vacío tan inmenso. Era como si una

pequeña parte de Marte, bajo su superficie, estuviese hueca.

El

pequeño laboratorio de análisis del robot nos permitía hacer un taladro de

apenas 1 milímetro de diámetro para estudiar las condiciones del hábitat nuevo.

Aseguramos la protección de la pantalla neumática para aislarnos de todo lo que

se pudiese encontrar. También para no contaminarlo con nuestra presencia. El

robot, ya fijo a la pared, era nuestra ventana – y nuestra salvaguardia - a un

universo desconocido.

Hecho

el taladro, le pedimos al robot que analizase las muestras a través del

cromatógrafo de gases. Era asombroso: la concentración de nitrógeno era muy

superior a lo esperado y el oxígeno llegaba a concentraciones del 12%. El CO2

no pasaba de un 1,7%. Pero lo más extraño eran las trazas de metano.

¿Un

indicador de actividad biológica bajo el suelo de Marte?

La

temperatura era de 5 grados positivos, y la densidad del aire de 0,70 bar. Le

pedimos al espectro que analizara de nuevo la composición de gases por si

descubríamos algo nuevo y, sorprendentemente, sólo mostró la presencia de hidrógeno.

Repetimos

el experimento; no se detectaba nada.

El

analizador debía estar averiado. Una nueva prueba nos dio positivo al 100% de

nuevo en hidrógeno.

Le

pedimos al ordenador que realizara una analítica en busca de errores. Todo

parecía estar bien. Pero un nuevo análisis mostraba un 100% de otro elemento,

el helio.

Sucesivos

análisis dieron positivo en litio, boro, oxígeno, aluminio, escandio, selenio y

cesio. Luego, comenzó de nuevo la serie: hidrógeno, hidrógeno, helio, litio,

boro, oxígeno, aluminio, escandio, selenio y cesio. Y vuelta a empezar, una y otra vez. Siempre

los mismos elementos en una misma serie.

Era

un mensaje.

Lo

que había tras esa pared estaba vivo, era inteligente y se había percatado de

nuestra presencia. Tenía la capacidad de dominar los elementos hasta el punto

de provocar emanaciones puras, pero ¿por qué esos elementos y no otros? ¿Por

qué precísamente en ese orden?

Fue Carlos

el que se dio cuenta. De repente estaba blanco, y le bastó con pronunciar un

nombre: Fibonacci.

Todos

lo entendimos: 1, 1, 2,3,5,8,13,21,34,55.

El

número phi.

El

número áureo.

Y

fue entonces que entendimos..

AVISO IMPORTANTE

Siguiendo directrices de la Organización

Internacional de Seguridad de Naciones

Unidas, y del Departamento de Secretos Oficiales de la Comisión Permanente, así

como del Comisariado de Seguridad de la Unión Europea, nos vemos obligados a censurar

la publicación de este artículo a partir de este punto. Advertimos al autor que

no puede publicar nada relacionado con el expediente 1/001/ALE bajo ningún

concepto.

Antonio Carrillo